罔両画(もうりょうが) Ghost style painting

罔両画は中国南宋時代に禅僧の余技として生まれた絵画のひとつ。極度に薄い墨と僅かな筆致で消え入るように描かれ、その消え入るような見え方から罔両(魑魅魍魎、精霊)と名付けられる。中国では南宋~元時代の一時期にしか描かれないが、罔両画やその系譜にある牧谿の作品は、室町時代の足利将軍のコレクションである東山御物に多く所蔵され、狩野派をはじめ、長谷川等伯、俵屋宗達など、日本の水墨画史上に多大な影響をあたえる。罔両画は、室町時代以降600年に渡って取り組む作家がほぼいないことが特筆される。罔両画には「幽玄」や「余白」といった日本の美意識に通じるものを感じることが出来る。罔両画は、東アジアや日本美術史、室町文化やその美意識を再考するうえで、とても重要な絵画と考えている。

さらに「絵画」としては、描くことと描かないこと、作為と無作為(人工と自然)、見えるものと見えないものといった二項対立の拮抗した関係性から生まれるミニマムな絵画という特徴を持っている。くわえて、私の罔両画では、水や素材の持つ特性、自然現象を活用して描くオリジナルの技法へと展開している。僅かな変化で見え方が変化してしまう罔両画は、素材の特性を活かすことで、

常に同じように見えるとは限らず、緩やかに変化する画面へとさらなる進化を遂げている。

極めて薄い淡墨と僅かな筆致で描かれた罔両画は、何が描かれてあるのか、一見すると捉えがたい作品です。繊細な濃淡や筆致に、徐々に目が慣れるまで作品を眺める頃には、既にまぼろしを見ているのかもしれません。この作品には、20世紀のモダンアート(アブストラクト、ミニマル、コンセプチュアルなど)と様々な日本文化のエッセンスが盛り込まれています。この作品は視覚体験や現象によっても、私達に存在の認識という普遍的で今日的な意味や問いを投げかけています。

松風(まつかぜ)MATSUKAZE

罔両画の「松風」は能楽の「松風」と禅の瞑想方法に由来し、夢うつつの空間にに浮かび上がる数本の松を描いている。

松は日本の風景、文化、生活に深く結びついた植物である。日本では神の依代や影向するための御神木であり、強い霊性を宿す木である。また絵画では大和絵にはじまり、長谷川等伯の水墨画「松林図屏風」、狩野派や俵屋宗達の金碧障壁画のほか、三保の松原、天の橋立、松島などの名所絵に欠かせないモチーフである。文学では日本現存最古の和歌集である万葉集にも約八十首詠まれ、世阿弥の能楽の「高砂」「松風」(さらに能舞台の鏡板には必ず松が描かれる)などにもみられる。能楽の「松風」は、在原行平と二人の海女の恋物語を基につくられた名曲であり、その内容は歌舞伎や日本舞踊にも展開されている。このように、古来より松は日本の芸術において特別な意味を持っている。また、松の葉が風によって立てる音を松風とも言い、禅には松風を聴いて心を澄まし、悟りを得る「聴松」という修行がある。長谷川等伯筆「松林図屏風」はまさに松風が聞こえてくるような「聴松」の絵画であるが、本作では長谷川等伯筆「松林図屏風」などにみられる松の葉の描法と世阿弥の能を手がかりに、罔両画による新たな松風の表現を試みている。

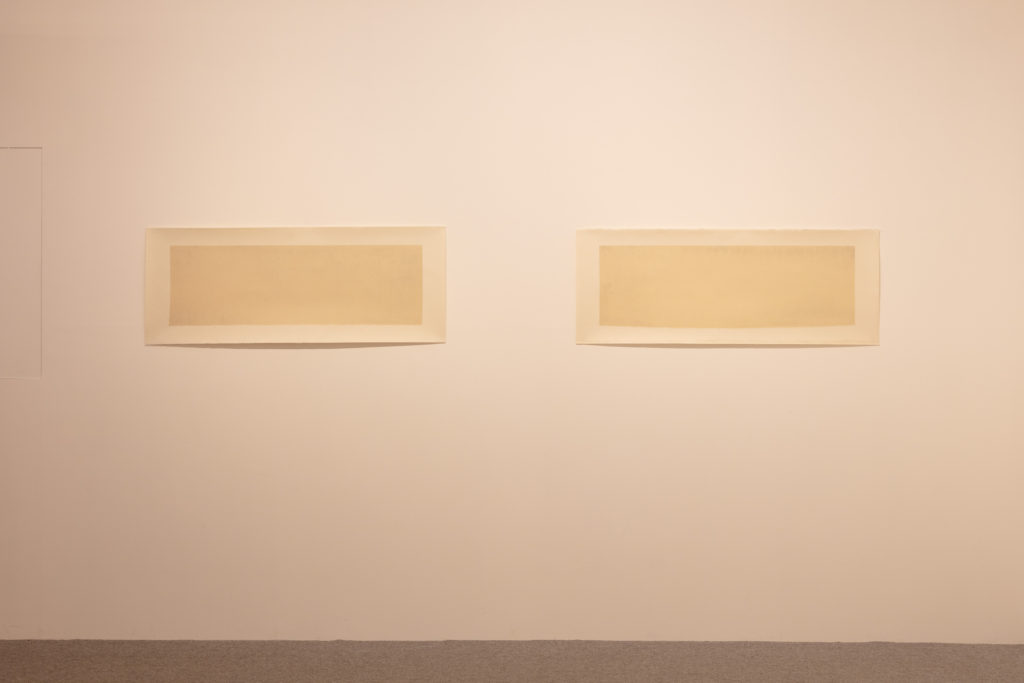

- 松風(MATSUKAZE)2016年 302x985㎜ 松煙墨、油煙墨、手漉未晒し三椏紙 pine soot ink, oil soot ink, mitsumata washi paper

- 松風(MATSUKAZE)2016年 302x985㎜ 松煙墨、油煙墨、手漉未晒し三椏紙 pine soot ink, oil soot ink, mitsumata washi paper

- 松風(MATSUKAZE)2016年 302x985㎜ 松煙墨、油煙墨、手漉未晒し三椏紙 pine soot ink, oil soot ink, mitsumata washi paper

- 松風(MATSUKAZE)2016年 302x985㎜ 松煙墨、油煙墨、手漉未晒し三椏紙 pine soot ink, oil soot ink, mitsumata washi paper

- 松風(MATSUKAZE)2016年 302x985㎜ 松煙墨、油煙墨、手漉未晒し三椏紙 pine soot ink, oil soot ink, mitsumata washi paper

- 302x985mm 松煙墨、油煙墨、手漉未晒し三椏紙

- 302x985mm 松煙墨、油煙墨、手漉未晒し三椏紙 pine soot ink, oil soot ink, mitsumata washi paper(hand made,not bleaching)

- 302x985mm 松煙墨、油煙墨、手漉未晒し三椏紙 pine soot ink, oil soot ink, mitsumata washi paper(hand made,not bleaching)

- 松風 2016年 338x1312mm 中国雁皮紙、松煙墨、油煙墨

- 302x985mm 松煙墨、油煙墨、手漉未晒し三椏紙 pine soot ink, oil soot ink, mitsumata washi paper(hand made,not bleaching)

松風(弐)MATSUKAZEⅡ

松風 ( 弐 ) は、長谷川等伯の『松林図屏風』と関係性が指摘されている、『月夜松林図屏風』から着想した作品である。『月夜松林図屏風』は長谷川派の作品で、『松林図屏風』のバリエーションとして注目されている。画面全体に闇夜の意識した墨色が見られ、左隻画面の最左側に月が大きく描かれている。近年の長谷川等伯展では、画面裏側の全体に真っ黒に墨が塗布されていた事が修理記録から分かり、その墨色が表面に現れて闇夜の表現に影響していたこと、構図的には左隻と右隻が逆で、中央に月を置く配置ではないかという指摘がされている。禅宗では、月は悟りの象徴であり、松風(聴松)は悟りを得る瞑想法である。また、能楽では吉野の花、松風の月と言われ、秋の月夜を舞台にした名曲である。能楽の美的理念である『幽玄』*は、「詞に現れぬ余情、姿に見えぬ景気」をいうが、月夜は私の松風にあらたな景気を与えている。

*15世紀(室町時代)に大成した能楽には『幽玄』という美意識がある。もともとは仏教用語で、奥深く微妙で、簡単には知りがたいという意味である。日本では藤原俊成(1114-1204)が和歌論に使い始め、能楽や茶道の美学として発展し、日本人の美意識の中核となる。俊成の息子である藤原定家と同世代の鴨長明は、著書の『無名抄』 (1211-1216)で『幽玄』を「詞に現れぬ余情、姿に見えぬ景気」と規定する。さらに 俊成が詞すがたを超えた景気の中に重層性や奥行きの美を見出すのに対して、長明は隠すことによる無や不在が働きかける人間の想像力に着目している。

- 松風(弐)(MATSUKAZEⅡ)2017年 302x985㎜ 松煙墨、油煙墨、手漉未晒し三椏紙 pine soot ink, oil soot ink, mitsumata washi paper

- 302x985mm 手漉未晒し三椏紙、松煙墨、油煙墨 Pine soot ink, Oil soot ink, Mitsumata washi paper

須磨(すま)SUMA

罔両画の「須磨」は、能楽の「須磨源氏」、源氏物語の「須磨」「絵合せ」からその着想を得ている。須磨は平安の頃より流刑の地であり、源氏物語の「須磨」は在原行平の逸話をヒントに書かれているともされている。流刑の地で暇を持て余し、様々な遊びに興じる光源氏だが、その心は華やかな都を思い、郷愁している。須磨では『うつろな心』で日々を過ごしていたが、その後、明石の君との出会いや物語のターニングポイントなる重要な時間を過ごしている。後段の「絵合せ」では、自分の娘を天皇の妃にするため、その座を巡って敵対する相手と絵画コレクションで対決する。光源氏は勝利するのだが、その勝利の決め手になるのが須磨の流刑時代に描いた日記絵巻であった。当時の光源氏の生活が偲ばれる絵巻に、鑑賞者は皆涙したという。はたしてどのような光景が描かれていたのか、画家としては実に興味深い内容である。一方で、能楽の「須磨源氏」では、旅の僧が須磨で気になる桜をみつけ、それが光源氏のお手植えの桜であることを、かつての光源氏の故事とあわせてその桜の化身が告げる。さらにその夜に須磨の海に浮かぶ月を眺めていたら、月宮より光源氏の尊霊があらわれ、舞を舞って夜明けとともに消えるという内容である。春の海に浮かぶ月を、夢うつつに眺める旅僧の姿が目に浮かぶようである。それらのイメージから、私は「須磨」の海を罔両画で描くことにした。

須磨の海はただの海ではない。歴史と物語の重層性に満ちた海である。古今和歌集の 在原行平をはじめ、源氏と平氏の合戦、それらから生まれた数々の和歌や能楽は数えきれない。源氏物語の『須磨』では、源氏はいくつも須磨の景色を描いたようだ。中でも水墨で描いた須磨の絵日記を絵巻にした作品は、『絵合せ』の段であらゆる者の心を捉える。源氏はこの須磨の景色をどのように眺めて、どのような絵を描いたのか、興味が尽きない。

- 須磨(SUMA)2017年 302x985㎜ 松煙墨、油煙墨、手漉未晒し三椏紙 pine soot ink, oil soot ink, mitsumata washi paper

- 302x985mm 松煙墨、油煙墨、手漉未晒し三椏紙 pine soot ink, oil soot ink, mitsumata washi paper(hand made,not bleaching)

- 302x985mm 松煙墨、油煙墨、手漉未晒し三椏紙 pine soot ink, oil soot ink, mitsumata washi paper

玄象(げんしょう)GENSHO

2019年 302×985㎜ 手漉三椏紙、松煙墨、油煙墨

玄象は平安時代の琵琶の名手・村上天皇の愛用の琵琶の名称で、能楽の演目のひとつ。その内容は藤原師長が音楽を志して南宋に旅立つ途中、摂津国須磨の浦で村上天皇の霊に押し止められたという逸話が題材となっている。能楽「玄象」では琵琶の名手・藤原師長が須磨の浦で宿を借りた老夫婦の前で琵琶を弾くうち、村雨が降り出す。そこで老夫婦は屋根に苫を敷き、雨の音と琵琶の音の調子を合わせるはからいをする。その対処に感心した師長は、老夫婦に音楽の心得があるとわかり一曲を所望、老夫婦の奏でる琵琶琴の素晴らしさに自らを恥じる。この老夫婦が村上天皇と梨壷女御の霊であった…。

能楽の曲中でも度々琵琶を演奏している場面があるが、舞台の上では演奏は抽象化されており、特殊な演出を除いて実際に弾くことはない。この作品では夜の雨音と琵琶の響きが重なり合う世界観を視覚化する。線は雨となり、幽霊である村上天皇の琵琶の音の韻律となって空間にあらわれては消える。

蒼氓(そうぼう)SOUBOU